भूमिका

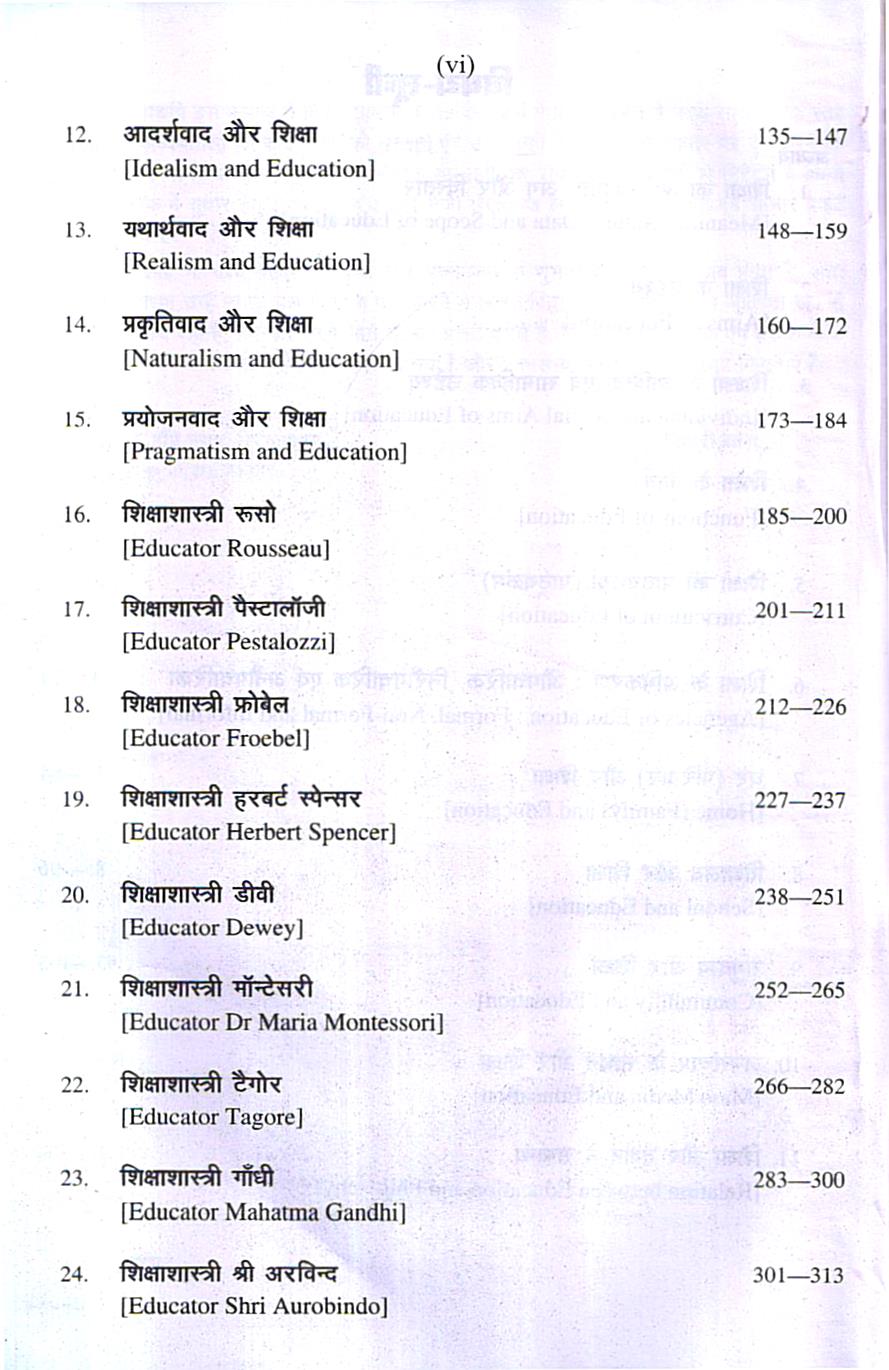

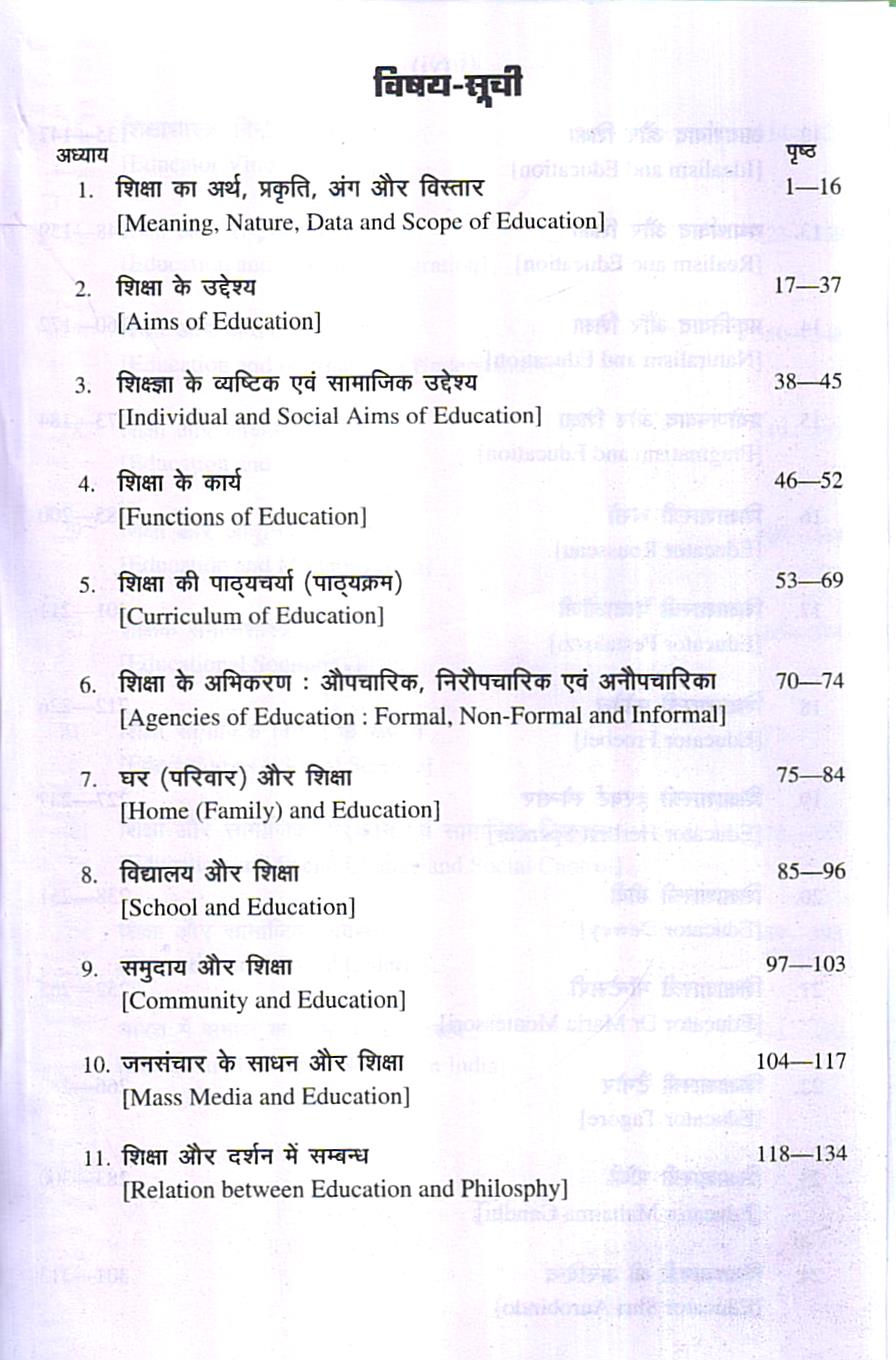

यह पुस्तक विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के बी० एड० प्रथम प्रश्न-पत्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार तैयार की गई है और ठीक उसी क्रम में तैयार की गई है जिस क्रम में पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है।

संसार में ज्ञान की सर्वप्रथम ज्योति भारत में प्रज्वलित हुई थी। हमने शिक्षा के विषय में भी बहुत सोचा-विचारा और निश्चित किया था। हमारे वेद और वेदों पर आधारित समस्त दर्शनों में ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्राप्त करने के साधनों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। परन्तु एक स्वतन्त्र अनुशासन्न्ह-३श के रूप में शिक्षाशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों में प्रारम्भ हुआ, परिणामतः उसमें पाश्चात्य भूमि के अनुभव अधिक हैं। आज आवश्यकता है उसे भारतीय पृष्ठभूमि में देखने-समझने की, उसमें अपने अनुभव जोड़ने की और उसे भारतीय स्वरूप प्रदान करने की। इस दिशा में हमने एक कदम भर बढ़ाया है।

किसी भी समाज की शिक्षा का स्वरूप मुख्य रूप से उसके स्वयं के स्वरूप, धर्म-दर्शन, राज्यतन्त्र और अर्थतन्त्र पर निर्भर करता है। वर्तमान में उसके स्वरूप निर्धारण में मनोविज्ञान एवं विज्ञान की भी अहम् भूमिका होती है। तब भारतीय शिक्षा के सन्दर्भ में भारतीय समाज के स्वरूप, धर्म-दर्शन, राज्यतन्त्र और अर्थतन्त्र का अध्ययन अपेक्षित है। परन्तु जैसा कि हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं शिक्षाशास्त्र अनुशासन का विकास सर्वप्रथम पाश्चात्य देशों में प्रारम्भ हुआ इसलिए इसमें उसी भूमि के अनुभव अधिक हैं। कैसी विडम्बना है कि स्वतन्त्र होने के 63 वर्ष बाद भी हम शिक्षाशास्त्र का विकास भारतीय पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं कर सके हैं। पाङ्ग्यपुस्तक लेखक के रूप में हमने किसी भी प्रकरण की चर्चा पाश्चात्य पृष्ठभूमि के आधार के साथ-साथ भारतीय पृष्ङ्गभूमि के आधार पर भी की है। जहाँ तक सम्प्रत्ययों का प्रश्न है उन्हें पाश्चात्य पृष्ठभूमि के साथ-साथ भारतीय पृष्ठभूमि में भी समझने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक तथ्यों की बात है, उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करने की संस्तुति की है जो भारतीय दृष्टि से उपयोगी हैं। उपयोगी ज्ञान तो कहीं से भी लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञान किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता, वह तो सम्पूर्ण मानव जाति के लिए होता है।

शिक्षाशास्त्र एक नया अनुशासन है और शिक्षाशास्त्र सम्बन्धी सम्प्रत्ययों के सम्बन्ध में सभी शिक्षाशास्त्री एक मत नहीं हैं, अतः हमने अधिकारी विद्वानों के मत प्रस्तुत कर अपना अभिमत देने का प्रयत्न किया है। परन्तु किसी भी स्थिति में विषय सामग्री को परिभाषाओं और उद्धरणों से बोझिल नहीं बनाया है, किसी भी सन्दर्भ में केवल चुनिन्दा विद्वानों के ही मत प्रस्तुत किए हैं और उन्हीं की व्याख्या की है। साथ ही किसी भी अध्याय की विषय सामग्री को एक तार्किक क्रम में संजोया-पिरोया है और उसे भारतीय पृष्ठभूमि में अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर विकसित किया है। आप देखें कि इसमें आपके स्वयं के अनुभवों को कितना स्थान प्राप्त है। इतना ही नहीं, अपितु लेखक एवं पाङ्गक के बीच अन्तःक्रिया की स्थिति पैदा की गई है और किसी भी सन्दर्भ में पाठक को स्वयं सोचने और निर्णय लेने के लिए विवश किया गया है। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के अध्ययन से शिक्षक शिक्षा के अध्येयताओं को शिक्षाशास्त्र सम्बन्धी सम्प्रत्ययों का स्पष्ट ज्ञान हो सकेगा।

Reviews

There are no reviews yet.